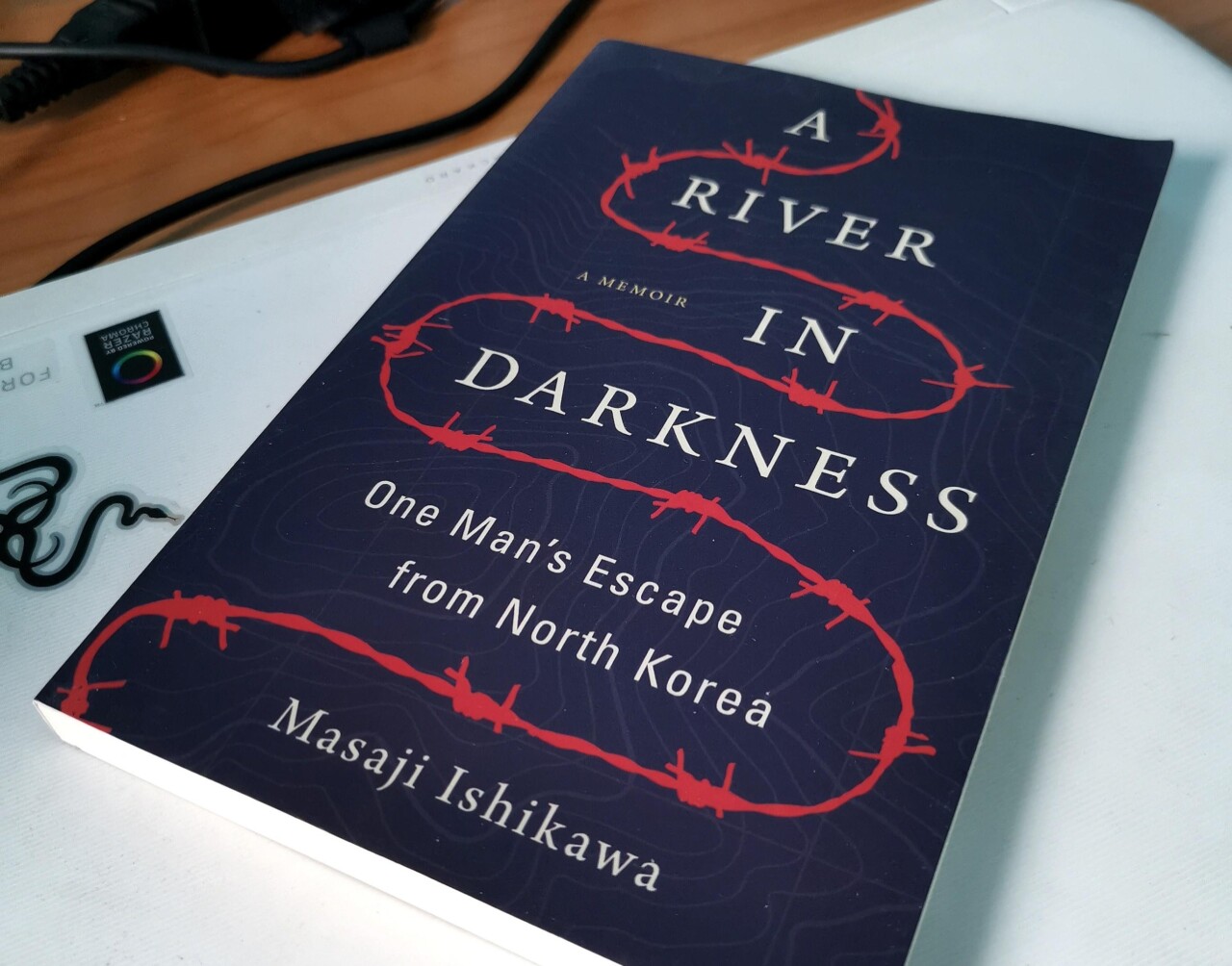

Acabei há pouco de ler «A River in Darkness», do coreano-japonês Masaji Ishikawa. Tem como subtítulo «One Man’s Escape from North Korea».

A versão portuguesa, publicada pela editora Kathartika, intitula-se «Um rio na escuridão», com o subtítulo «A fuga de um homem da Coreia do Norte».

Durante a 2.ª Guerra Mundial, o pai do autor, coreano, fora levado como trabalhador escravo para o Japão, onde mais tarde desposou uma japonesa com a qual teve quatro filhos. O primogénito, nascido em 1947, viria a ser o autor destas memórias. Além dele, houve também três filhas. Em 1960, quando Masaji Ishikawa tinha 13 anos de idade, o pai decidiu levar a família para a Coreia do Norte, atraído pela expetativa do «paraíso na Terra» que Kim Il Sung estaria a construir, conforme propalava a Liga dos Coreanos Residentes no Japão, com o encorajamento das autoridades japonesas à época.

Em 159 páginas de um texto pungente, descreve o inferno que viveu na Coreia do Norte durante 49 anos. Na juventude, tratavam-nos sistematicamente, quer a ele quer à família, por algo como «japoneses dum cabrão» («Japanese bastards» na versão em língua inglesa). Mas esse era o menor dos seus males, perante as quotidianas carências e a penúria a todos os níveis. Em 1996, na iminência de morrer de fome e de ver igualmente morrer a sua família (mulher e três filhos) que o encorajava a partir, Masaji Ishikawa conseguiu atravessar a nado o rio Yalu, fronteira entre a China e o extremo norte da Coreia. Com a caridosa ajuda de chineses de etnia coreana, chegou à cidade de Cheniangue, onde se acolheu ao consulado japonês. O próprio cônsul declarou que o fugitivo parecia um esqueleto vivo. Ao cabo de muitos dias de negociações, enquanto o guardavam às ocultas no consulado, as autoridades japonesas obtiveram das congéneres chinesas autorização tácita para que Masaji viajasse para o Japão, onde finalmente se reintegrou. Não é um homem feliz, pois tem na memória a imagem da família que deixou na Coreia do Norte, e persegui-lo-á para sempre a impossibilidade de satisfazer o último pedido da mãe, morta por inanição aos quarenta e sete anos de idade: que os seus restos mortais fossem para o Japão natal.

A Coreia do Norte não deve ser classificada como um país comunista. Vai para além disso. E só tem o esteio de Estados totalitários como a Rússia ou a China porque a hipocrisia da geopolítica internacional a isso conduz. A Coreia do Norte é essencialmente a absurda propriedade de uma dinastia demente, que se mantém no poder graças a uma diabólica rede de interdependências tendentes a obliterar veleidades de contestação. Existe um pequeno grupo de privilegiados, que todos os dias se alimentam, se deitam confortavelmente e se protegem e vigiam uns aos outros, sobre um mar de vinte e cinco milhões de silenciosos, famélicos e tolhidos pelo medo, pela miséria, pela doutrinação desde o berço.

Atente-se no seguinte episódio (tradução livre do inglês):

«…um dia, a minha mulher disse-me que andava preocupada com a avó, pelo que passou a ir visitá-la regularmente. Voltava amiúde com um saco de arroz, alegando que lho dera a avó. Mas eu sabia que a anciã não era rica. E notei também que a minha mulher regressava enfraquecida dessas visitas. Não pude deixar de lhe perguntar como arranjava o arroz. A princípio, nada disse, mas eu insisti tanto que ela acabou por admitir a verdade: não ia visitar a avó, mas sim a um centro de transfusão de sangue na cidade de Hamhung. Vendia o seu sangue para comprar arroz. Ergui os olhos ao céu. Nas escolas norte-coreanas, ensinavam-nos que, na Coreia do Sul, as pessoas só conseguiam sobreviver gatunando e vendendo o próprio sangue. Que ironia!»

O título do livro encerra uma ambivalência possivelmente propositada: o «rio na escuridão» pode ser o Yalu, em cujas águas engrossadas pela chuva, numa noite de breu, o esquelético Masaji se abandonou até encalhar, mais morto que vivo, na margem chinesa. Mas representará também os sombrios 49 anos da sua vida sob a aberrante tirania da Coreia do Norte.

Os regimes de inspiração marxista terão provavelmente constituído o maior embuste da história recente da humanidade — porque proclamavam lutar contra a exploração e a opressão mas se revelavam, em alguns casos incomparavelmente, mais exploradores e opressores. Karl Marx abismar-se-ia, no mínimo, com o aproveitamento que certas «vanguardas» fizeram das suas bem-intencionadas ideias — além de que, na sua maioria, elas se revelaram erróneas: desde logo, o postulado dogmático de que o motor da História é a luta de classes; acessoriamente, a convicção de que a revolução socialista, tendente ao comunismo, triunfaria exclusivamente nas sociedades de capitalismo avançado, não nas rurais ou feudais, quando foi exatamente o oposto que se verificou, com a instauração de regimes dessa natureza na arcaica Rússia e na feudal China.

Na República Federal da Alemanha, antes da queda do muro de Berlim, que pôs termo à divisão da nação e à existência da orwelliana República Democrática Alemã, diziam que estavam vacinados contra o comunismo. Infelizmente, em Portugal, a memória mais próxima era a da ditadura de quarenta e oito anos, pelo que os regimes comunistas pareciam algo remoto e a sua contestação uma «reacionarice» sem interesse. Quero, porém, frisar que estes mundos de pesadelo não nos são tão alheios como pensamos. Moçambique, com o qual a antiga metrópole mantém relações cordiais, começou por ser um fervoroso subsidiário da Coreia do Norte e de regimes congéneres. O primeiro presidente depois da independência, o ardoroso aspirante a marxista Samora Machel, proclamava ufanamente que, entre os poucos países com os quais se recusava a estabelecer relações diplomáticas, figurava a outra Coreia, a do Sul (reduzia-a, depreciativamente, ao nome da sua capital, Seul), pois era um «fantoche» do imperialismo americano. E, logo após a independência (1975), começaram a aparecer «cooperantes» dos países ditos socialistas — de facto, países afetos à União Soviética ou à China — a que ele, porta-voz acrítico de uma cassete empinada à pressa, chamava «zona libertada da humanidade»: dentistas búlgaros (bem ineficientes, diga-se em abono da verdade), uma chusma de «técnicos» da referida RDA, principal braço transmissor dos interesses da União Soviética no Terceiro Mundo, e… supostos médicos norte-coreanos. Segundo duas paramédicas que conheci no Maputo em 1976 — uma australiana e uma britânica, entusiásticas voluntárias que se tinham sentido na obrigação de ajudar o povo moçambicano, «oprimido por quinhentos anos de colonialismo português» —, quando os bebés das parturientes africanas não davam acordo de si ao nascer (um risco relativamente frequente em qualquer parto), os ditos médicos norte-coreanos, em lugar de procurarem reanimar os recém-nascidos, atiravam-nos para o caixote do lixo. Literalmente. Um dia, contei esta história a um amigo, que se recusou a aceitá-la. Não era possível… um absurdo… provável boato mal-intencionado… Fiquei na dúvida. Sentia até uma certa culpa moral por acreditar facilmente em alegações quiçá injustas… Até que, há vinte anos, li «The Hidden Gulag: Exposing North Korea’s Prison Camps — Prisoners’ Testimonies and Satellite Photographs», um relatório de David Hawk, ativista e antigo responsável da Amnistia Internacional, para o Comité Norte-Americano dos Direitos Humanos na Coreia do Norte, sobre o «Gulag oculto» (a realidade dos campos prisionais da Coreia do Norte, com testemunhos de reclusos e fotografias de satélites), onde se denuncia, precisamente, essa prática norte-coreana: atirar de propósito recém-nascidos para o lixo, sobretudo quando as mães pertencem a minorias não coreanas (chinesas ou japonesas, em geral).

Em Moçambique, o delírio totalitário dissipou-se depois da morte de Samora Machel (1986), mas deu lugar a uma nova fase, que perdura até hoje: a do nepotismo e da corrupção, caraterística marcante das presidências que se seguiram a Machel: Joaquim Alberto Chissano, Armando Emílio Guebuza e o atual Filipe Jacinto Nyusi (Nhússi). Há poucas diferenças, a não ser quantitativas (e, mesmo assim, ténues), entre Angola e Moçambique no que toca a nepotismo e corrupção. Contudo, devido talvez à maior proximidade da antiga colónia do litoral atlântico de África, a situação na antiga colónia do litoral índico nunca mereceu grande atenção — e muito menos crítica — em Portugal, por parte daquilo a que se costuma chamar «forças vivas», habitualmente propensas a olhá-la com benevolência.

Jorge Madeira Mendes